In certe immagini, la moda scompare. E resta solo

il mondo, nudo, feroce, commovente

|

Un ragazzo in punto di

morte. Un bacio proibito. Tre cuori umani, veri, esposti con cruda

verità, perché siamo tutti uguali. L’obiettivo non cerca più l’abito:

interroga le coscienze.

Nella mostra MODA e Pubblicità alla Fondazione

Magnani-Rocca c'è anche la

grande arte di Oliviero Toscani.

Negli

anni Ottanta e Novanta, Toscani trasforma la pubblicità italiana in un

teatro politico. Toglie il prodotto, lascia il logo. E nello spazio

sottratto inserisce la realtà: scabrosa, dolorosa, autentica. Le sue

immagini non illustrano: denunciano. Diventano icone, simboli di

un’epoca in cui la fotografia invade la sfera dell’arte perché non

consola, ma rivela. Anche

questo è arte: l’arte che disturba per far pensare. |

|

.jpg) |

|

Tra il 1950 e il 2000

l’Italia attraversa una trasformazione profonda. L’ascesa industriale,

la nascita di una nuova borghesia dei consumi, la globalizzazione dei

mercati: è la stagione in cui il Made

in Italy diventa bandiera nel mondo. A cavallo tra gli anni

Settanta e Ottanta, il baricentro della moda si sposta da Firenze a Milano, cuore

dello stilismo — non solo abiti, ma linguaggi, stili di vita, iconografie diffuse su

riviste, insegne, televisione.

In questo scenario la pubblicità si

fa protagonista: un linguaggio pop e audace, capace di anticipare i

conflitti e le tensioni sociali.

Toscani

entra in questo dialogo: non come illustratore del desiderio, ma come autore che plasma la fotografia al centro del discorso pubblico. Accanto a lui, figure

come Barbieri,

Castaldi, Gastel e Mulas non sono solo nomi nel

calendario visivo italiano, ma punti di un immaginario collettivo

ridefinito. |

|

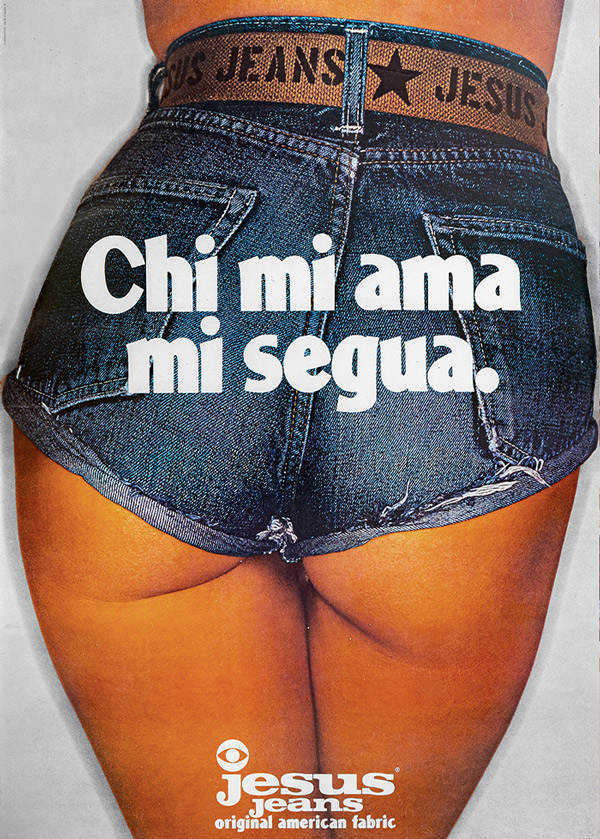

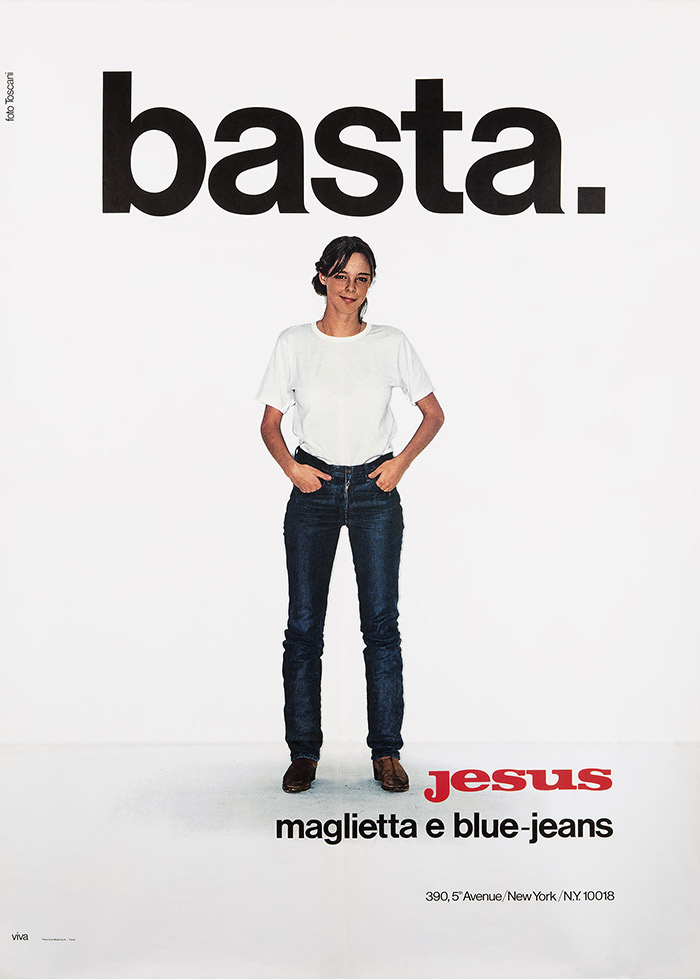

Prima ancora che Benetton avesse un nome dominante, Toscani accende il dibattito. Con Fiorucci e

soprattutto Jesus

Jeans, rovescia il rapporto tra corpo e consumo. Gli

slogan di Emanuele Pirella — “Non

avrai altro jeans all’infuori di me” (1972), “Chi mi ama mi segua” (1973) — si impongono come frammenti poetici e scandalosi allo stesso

tempo, fino a provocare l’intervento di Pasolini, che parla di

“espressività mostruosa”.

Sul piano visivo,

Toscani definisce presto un linguaggio: fondi neutri, contrasti decisi,

figure centrali che emergono come simboli. Anche nei lavori per marche

come Lovable,

Prénatal, Robe di Kappa, il suo occhio cerca il segno più

che l’oggetto.

Nei primi anni ’80,

Toscani espande la sua visione: è un’epoca in cui la pubblicità

consolida il suo statuto semantico, e Toscani ne è alfiere. E poi la

svolta definitiva con Benetton (1984–2000). Lo slogan “United Colors of Benetton” sposta la scena dal

consumo al simbolo. I set sono asettici, le persone – di

etnie e generi diversi – sono poste sullo stesso piano. Il prodotto

arretra: il messaggio avanza.

E

infine l’atto radicale: l’eliminazione del prodotto |

> |

A fine anni ’80 inizia

una mutazione: Toscani si appropria del repertorio del fotogiornalismo

e, dal 1992, scarta

il prodotto. Restano immagini forti, prese “dal mondo”,

e un logo che diventa monito.

Tra i soggetti affrontati:

Razzismo e

inclusività

Migrazioni,

come lo sbarco albanese a Bari (1992)

AIDS,

con la rappresentazione del malato in fin di vita (1992)

Guerre

balcaniche, con la divisa insanguinata di un soldato

(1994)

Religione e tabù,

con il bacio fra un prete e una suora (1991-1992)

Pena di morte,

nei ritratti dei condannati nelle prigioni statunitensi (2000)

Questa stagione della “foto shock” dissolve le convenzioni del marketing e impone una dialettica critica.

Dove la moda promette evasione, Toscani consegna ferite. Nel 1997, la

sua affermazione poetica: “Qualsiasi

immagine è un’immagine politica.”

Il paradosso è che

quella radicalità non annulla il marchio: bensì lo rinsalda, rendendolo

riconoscibile non tanto per la giacca che non vediamo, ma per il valore

che appare.

L’esperienza di Toscani

si situa nel crocevia tra arte e pubblicità. Il

suo gesto riconfigura il perimetro della fotografia commerciale e lo

proietta in un campo critico: l’immagine non è più decoro ma riflessione.

Attraverso il suo lavoro, il Made

in Italy non è solo un brand, ma una narrazione globale:

non di lusso, ma di tensione, non di consensi, ma di contraddizioni.

Alla Fondazione Magnani-Rocca,

la grande mostra MODA E PUBBLICITÀ in Italia 1950 – 2000 accoglie le campagne di Toscani come un punto di svolta drammatico e

rivelatore. Non come episodio marginale, ma come momento in cui la moda

si volta e interpella il mondo. In

certe immagini, la moda scompare. Resta il mondo. E la sua verità,

anche quando brucia.

Visite

guidate

Sabato ore 16:00

Domenica e

festivi ore 11:30, 15:30, 16:30

Costo:

guida €5 + biglietto

d’ingresso €15

Prenota qui: prenotazioni@magnanirocca.it |

|

|

NELLA COLLEZIONE PERMANENTE |

La storia del dipinto Gio. Paolo Balbi a

cavallo di Anton Van Dyck

è una storia di congiure, cugini rancorosi e cancellazioni |

|

Si tratta di una tela

del 1627, autografata dallo stesso Van Dyck. Ma nonostante la firma ben

visibile (si può vedere su una pietra in basso a sinistra) questo

quadro è stato per anni dimenticato dagli studiosi. Nel catalogo

generale dedicato a Van Dyck, realizzato nel 1980, il dipinto non è

presente nell’elenco delle sue opere. Come mai? Colpa del soggetto, e di suo

cugino - di secondo grado.

Anton Van Dyck è uno

dei pittori più corteggiati dall’aristocrazia del Seicento europeo.

Inizia a dipingere in giovanissima età, ispirandosi a Rubens, Tiziano e Giorgione.

Diventa un maestro del ritratto, dove arriverà al suo apice alla corte

reale inglese, ma passando prima da quella genovese.

Gio. Paolo Balbi era un

rampollo della famiglia Balbi di Genova. Dopo essere stato cacciato a

Milano per ripetuti crimini, nel 1648 viene smascherato come fautore di

una congiura contro la sua stessa famiglia. Impossibile da perdonare,

viene cancellato dalla vita della famiglia, e anche cancellato dal

dipinto che lo ritraeva, e considerato per sempre come “homo pessimus”.

Infatti, suo cugino

Francesco Maria Balbi, nel 1672 compra il quadro e incarica il

pittore fiammingo Simon du Bois di cancellare la faccia di Gio e

metterci - ovviamente - la sua. Di questo ci parlano gli scritti dello

storico dell’arte Bellori, ma si è potuto accertare solo con delle

radiografie. Nel 1983, infatti, dopo una importante decisione

conservativa, per mano del restauratore Ottorino Nonfarmale, la faccia

di Francesco viene eliminata per far riaffiorare quella di Gio.

Grazie al restauro

degli anni Ottanta possiamo leggere meglio la qualità di Van Dyck, che

ben esprime tutta la sfacciataggine di questo homo pessimus, che doveva

essere cancellato, ma che oggi è una delle star delle collezione della

Fondazione Magnani-Rocca.

Ascolta il pezzo dedicato al Capolavoro di Van Dyck

_______

La Fondazione Magnani-Rocca è una delle più importanti

istituzioni artistiche d’Europa.

La Villa dei Capolavori

di Mamiano di Traversetolo ospita la collezione di Luigi Magnani –

unica nel suo genere – con opere di Goya, Tiziano, Monet, Renoir,

Cézanne, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio,

Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova e la più significativa raccolta di

Giorgio Morandi.

Immersa nella campagna

di Parma, la Villa conserva ancora oggi un fascino senza tempo con i

suoi arredi di epoca neoclassica e impero, circondata dal Parco

Romantico, un grande giardino all’inglese con piante esotiche, alberi

monumentali e gli antichi agrumi.

📍via

Fondazione Magnani Rocca 4, Mamiano di Traversetolo (Parma) |

Immagini

Immagini

Oliviero Toscani, United Colors of Benetton, collezione autunnoinverno

19901991. Courtesy Milano Manifesti © OLIVIEROTOSCANISTUDIO / Oliviero

Toscani, United Colors of Benetton, collezione primaveraestate 1990.

Courtesy Milano Manifesti © OLIVIEROTOSCANISTUDIO /

Oliviero-Toscani,-Jesus-Jeans-original-american-fabric-–-Chi-mi-ama-mi-segua,-1973.-Collezione-privata.-Courtesy-of-BasicNet-S.p.A

/ Oliviero Toscani, Jesus Jeans – Maglietta e blue-jeans. Basta, 1972.

Collezione privata. Courtesy of BasicNet S.p.A. Jesus® Jeans©

OLIVIEROTOSCANISTUDIO |

> > |

|

|

|